それは、霧の濃い満月の夜だった。

私はいつものように、月の美しい姿を差し出していた。

月は満足そうにほほ笑み、星たちと流星群の出番を決める話や、織姫と彦星の噂話をして楽しそうにしていた。

眠りについた森の木々や動物たちは影になり、私と話してくれる相手は誰もいない世界のように感じてしまう。

時々、冷たい風が吹いてきて、「そんなに悲しい顔をして泣かないで」と、優しく私の頬を撫でてくれた。

風が私を撫でるたび、少しずつ霧は晴れていった。

眠りについているはずの動物たちが、忙しそうに私の上を走り抜けて行った。

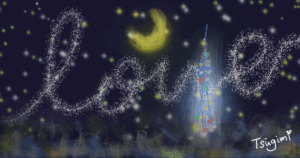

最後に走り抜けた影は、私に微笑みながら、今夜はクリスマスだからと教えてくれた。

空のあちこちから鈴の音が聞こえる。世界中に優しさが届けられる特別な夜だった。

その鈴の音を水面に映してみると、波紋が重なって楽しいリズムになっていく。

みんなが歌っている歌が聞こえてくるようだった。

遠く離れていても、私にも届けてくれる優しい歌に、水面をあずけているうちに、山の向こうのほうから、鳥たちが太陽を連れてやってきた。

少しずつ空の色が変わっていく。

光の色が濃くなっていく。

月と星たちは、少しずつ眠りについていった。

ふわふわの雲たちが、空を泳ぎ始める。

私の心に鮮やかな花が咲いていく。

誰かの美しさを映してばかりの私を知っていてくれる植物や鳥たちは、今日も素敵な歌を聞かせてくれる。

私が私でいられるこの時間が1番好きだから、大好きなみんなの素敵な姿を、より鮮やかに映して見せよう。

私はこれからも、誰かの姿を映す水鏡として、この湖として存在し続けたいと、心から思えた。

初めて届いた私へのクリスマスプレゼントは、私の世界の全てになった。

*この物語は、2025年12月11日に note と X に投稿したものを転記したものです。